デンタルドック

デンタルドック/総合的な医療のために

根拠に基づいた総合的な医療を提供するために、当院では「オーラルヘルスケアドッグ(デンタルドック)」による検査を積極的に取り入れています。人間ドックはよく知られるようになりましたが、口腔のドック検査はあまり知られていません。当院では幅広く検査するオーラルヘルスケア(デンタル)ドックで患者さんお一人おひとりのお口の状態を多方面から多角的に検査し、問題点を抽出し、それを順番に解決する治療予定を計画します。

検査の結果、口腔の問題点や検査データ、食生活や健康に対する意識から生活リズムに至るまでを分析して、その方に合った予防・歯科治療やメインテナンスの提案をするほか、「なぜ虫歯になったのか」「なぜ歯周病になったのか」などその原因についても分析しお伝えして、その考え方や健康のために改善すべきことを指摘し、生活習慣改善や運動、必要な栄養補助食品(サプリメント)のアドバイスなどを行います。

デンタルドック(お口の中の健康診断)について

予防や環境改善処置を的確に行うためには、個人の顎口腔の細部にわたる情報収集が必要です。一般的に行われているデンタルドックの他に頚椎と腰椎の関係や姿勢と重心の関係、脳との関連を調べたりして、全身と口腔の状態を確認するための検査を行います。

そのためには、治療や処置に入る前に、「オーラルヘルスケア(デンタル)ドック」を受けていただき、全身状態の把握、現在の状態、歯と歯並びの問題、歯周病の問題、顎関節の問題、その他、腫瘍やできものなどの問題を確認し、この結果に基づいて治療方針や予防法を決定するのに役立てます。

「オーラルヘルスケアドック」は人間ドックと同じように保険が適用できませんので、必要な検査の詳しい金額などは、当院にお問い合わせください。

●デンタルドックの検査項目

- レントゲン検査(デジタルレントゲン検査・CTレントゲン検査)

- 口腔内写真および顔写真撮影

- 唾液検査(細菌検査)

- カリエスチェック(虫歯の検査):レーザードップラー(ダイアグノデント)検査、近赤外線検査(iTero3Dスキャナー使用)

- 歯周病の検査(歯周ポケットの深さや出血、排膿、歯の動揺度など)

- 顎模型(歯型の模型)採取及び模型上診査(フェイスボウトランスファー)

- 顎関節の検査

- 歯並び、咬み合わせの検査、咬合診査

- 軟組織の病気の検査

- 毛髪ミネラル検査(有害な金属の検査中心)

●検査後の治療の流れ

- 治療のゴール設定

- 段階的治療計画の立案

- インフォームドコンセントによる相談

- 治療の前後の比較

レントゲン検査

●デジタルレントゲン検査

●CTレントゲン検査

- コンピュータで薄くスライスする断層写真で連続性をもったレントゲン写真

- インプラント処置に必要なレントゲン

- それをもとに3D画像が構成でき、骨や歯の異常、顎関節の状態を3次元立体像で診査ができる

口腔内写真および顔写真撮影

●口腔内写真の撮影

基本的に11枚口腔内を撮影します。写真で記録しその時点の状態を記録することができます。

●顔貌写真の撮影

写真を撮ることで、お顔の骨格、筋肉など軟組織の状態や上下のバランス、左右の対称性など、その時点の状態を記録し、詳しく診査できるだけでなく、後の比較ができます。

●iTero(口腔内3Dスキャナー)検査

デジタル光学印象装置で口腔内をスキャニングすることで、歯列矯正をシミュレーションすることが可能で、さらに近赤外線検査でデジタルレントゲン検査でも解りにくい隣接面カリエス検査もできます。また、全ての歯肉縁下の印象はできませんが、歯肉縁上の印象、インプラントで使用する企画物の印象は得意です。

唾液検査(リスク検査)

●唾液のリスク検査

- 唾液の流出量検査

検査用のガムを咬む(5分間)

唾液を吐き出す

量を測る - 唾液緩衝能検査

検査紙に採取した唾液をかける

色の変化で判定する - 虫歯原因菌量の検査(ミュータンス菌、ラクトバチルス菌の量の判定)

寒天培地に採取した唾液をかけ、37度の培養器の中で2日間培養し判定 - その他

食習慣診査、口腔内の汚染度合い診査

カリエスチェック(虫歯の検査)

●虫歯(カリエス)の検査

レントゲン視で1本づつ丁寧に検査します。それでも十分とは言えないので、見えないところを見るために、レーザー照射をして、そのドップラー効果から数字的に歯の崩壊度、う蝕進行度を診ます。

●近赤外線検査(iTero使用)

歯周病の検査(歯周ポケットの深さや歯の動揺度など)

●歯周ポケット検査

歯の周囲には歯肉溝(しにくこう)といわれる溝が存在します。歯周病が進行すると骨が退縮し、その溝が深くなり歯周ポケットと呼ばれる状態になります。

その深さをプローブという器具を使って測定することで、歯周病の進行状態が把握できます。また、同時に出血や排膿の有無を記録します。健康な歯周組織に出血・排膿は見られないものなので、炎症の有無を判定する基準の一つになります。

顎模型(歯型の模型)診査

●上下の歯型を採り、石膏を流して模型を作る

模型にすると、あらゆる方向から見ることが可能になり、歯列や咬み合わせの問題点など詳しく診査できます。

更にAPI診査を行い、現在の顎の状態が顎関節を中心に診断できます。

顎関節の検査

●顎関節検査

- 口を開けたり閉じた時の顎関節音検査

- 口の開口量検査

- 顎の運動(動き)の検査

- 顎の筋肉の検査

- その他

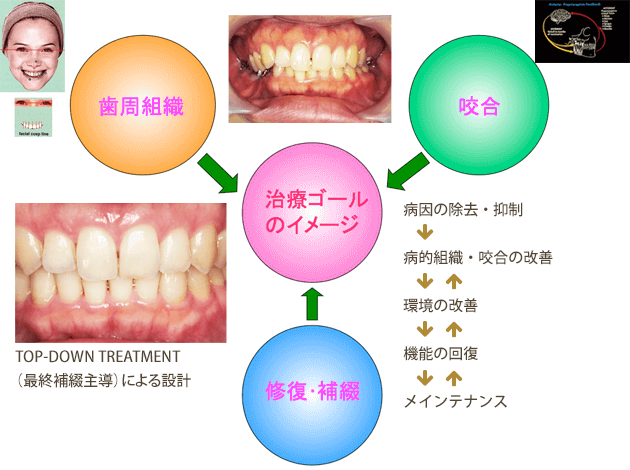

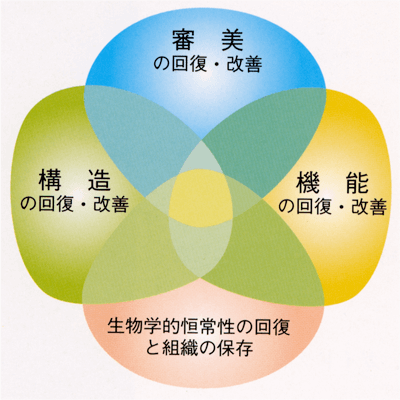

治療のゴール設定

治療のゴール

治療のゴールは、4項目を満足させることが重要です。

審美:見た目のバランス

機能:咬む能力

構造:作りつけた人工物を長持ちさせる構造

恒常性の回復と組織の保存:自然治癒能力を活性化し、いつも再生可能な良い組織の状態を保つ

医療連携を行っている栗原クリニック 東京日本橋の栗原毅 元東京女子医大内科教授、慶應義塾大学臨床教授

インターディシプリナリーアプローチの必要性

症例がとても複雑になると、一人の医師の力だけでは不十分になってしまいます。そこで、関連の専門分野の人が深い知識と理解の上で協力しながら、診断時から医療チームを組み、一人の患者さんの診療を進める方法をインターディシプリナリーアプローチといいます。

治療計画を立案する際には、1人で担当しなければいけない場合でも、自分の頭の中ではそれぞれの専門(補綴専門医、歯周病専門医、歯内療専門医、矯正専門医、顎顔面外科専門医)の見地から診断し、「どの立場で、何時、どのように医療介入したら無理・無駄が最小で、最も予知性の高い治療結果を得られるか」を考えて段階的な治療計画の立案が重要です。

患者さんを含めたチーム医療

患者さんのQOLを守るには患者さんを含めたチーム医療が必要です。医療は医学の進歩に伴い専門化が進み、患者さんを1人の医師が診る形態から、多くの専門職が関わる形態へと変化してきました。

また、医療が単に疾患の治療に専念していた時代から、全人的医療の時代へと変化しました。この2つの理由から、医師、歯科医師、看護師、歯科衛生士、放射線技師、検査技師、心理療法士、歯科技工士、MSW、ケースワーカー、介護士などがチームを組んで、治療に当たるようになりました。そして、近年QOLへの注目が高まるとともに、患者さんの意向の尊重・優先が要請されるようになりました。

メインテナンスのお約束

治療終了後、自身のQOLを守るために年数回のメインテナンス医療の受け入れに同意していただきます。

段階的治療計画の立案

- Treatment Planning(治療計画)

- Prosthetic Procedure(補綴学的手法)

- Basic Deta Gathering(基礎資料の収集)

- Diagnostics Waxing Up(診断用模型調整)

調節性咬合器に模型付着して考察を加え添窩・削合によりAnatomical Waxing Upを行う - Radiographic Stent(レントゲン診断用ステント)

- Radiographic Analysis(エックス線画像診断)

- Surgical Stent(手術用診断・ガイドステント)

- Impression(補綴物製作用印象採得)

- Provisional Restoration(治療診断用義歯)

- Abutment Selection(粘膜貫通部支台の選択)

- Super Structure(補綴上部構造の選択)

治療の段階

- 1st Phase:炎症の抑制

- 2nd Phase:プロビジョナルステージ

- 3rd Phase:最終補綴に置換する

- 4th Phase:メインテナンス

・再評価

・オーラルフィジオセラフィーの徹底を図り、モチベーションを確立

・カリエス処置、エンド処置、抜歯

・フェイスボートランスファー

・ダイアグノスティックワックスアップ、A.P.I.、F.O.P

ダイアグノスティックワックスアップ

調節性咬合器に口腔情報を転移した診断模型上で以下を考慮して咬合の状態を見ます。以下を合わせて解剖学的ワックスアップを行い本来の歯の再現を行っていきます。

Anatomical Waxing Upは歯の大きさや形を顎との連携を見るために

- Curve of Spee(前後の傾き加減)

- Curve of Wilson(左右の傾き加減)

- Golden Proportion(美しく見える歯の配分比率)

を考慮し、合わせながら健康的未来像を構築します。

治療ゴールのイメージ